インクが乾かない・描線が浮き出る(内装材の事例)

壁紙やマット、カーペット、Pタイル、長尺シートなどの内装材で「インクがいつまでも乾かない」「何年も経過してから、下地に書いた描線が、内装材を通って浮き出てきた」という事例を伺っています。現物を確認してないため推測となりますが、発生の原理と適したペンを記します。

a)可塑剤が原因の場合

原理

- プラスチック製の消しゴムが、鉛筆の軸の塗装に長時間触れると、消しゴムと鉛筆が貼りついたり、塗装が消しゴムに移ったりすることがあります。これは、消しゴムに含まれた樹脂を柔らかくする「可塑剤」(かそざい:蒸発しにくい溶剤)が、時間の経過とともに塗装へ移り、溶かすためです。プラスチック消しゴムには、紙などのケースが付属しているのは、この発生を防ぐためです。

※参考:「消しゴムに鉛筆がくっつく」 - 内装材の多くには、上の消しゴム同様「可塑剤」を多く含んだ「軟質の塩化ビニール樹脂」(軟質塩ビ)が、使われています。そのため、「内装材がインクに触れる」状況が長時間続くと、「消しゴムが鉛筆の軸に触れる」現象と同様に、可塑剤がインクを溶かしていきます。

1) 描線が乾かない理由

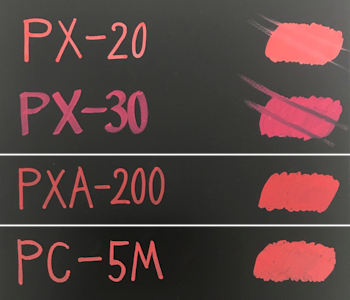

上の写真は、軟質塩ビ製のマットに筆記し、5日後に綿棒で描線の上を擦ったものです。

描線の製品は、上から順で、次のとおりです。

・ペイントマーカー PX-20 油性(白:顔料、赤:染料)インク。主溶剤はキシレン。

・ペイントマーカー PX-30 油性顔料インク。主溶剤はキシレン。

・アルコールペイントマーカー PXA-200 油性(白:顔料、赤:染料)インク。主溶剤はアルコール。

・ポスカ PC-5M 水性顔料インク。主溶剤は水。

ペイントマーカーが乾かないのは、マットに含まれる可塑剤が、油性溶剤のインクへ移って溶かした(一度乾燥してから再び溶けた)ためです。なお、同じ油性でも、キシレンやアルコールなどの主溶剤の違いで、変化の程度は異なります。

2) 描線が浮き出る理由

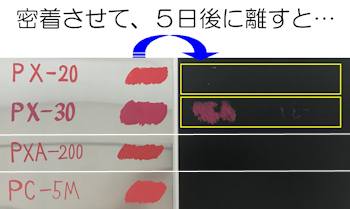

上の写真は、アルミ板の上に筆記し、3時間後に表面が乾いた状態を確認してから、軟質塩ビ製のマットを密着させ、再度5日後にマットをアルミ板から離したものです。また、筆記した文字と製品は、上の1)と同じです。

乾いた描線への反応ですが、1)同様にペイントマーカーでは、マットの可塑剤がアルミ板のインクへ移り、再び溶けたインクがマットに付着しています。5日でこの状況のため、数年も密着した状態が続くと、可塑剤はシートの中をインクに向かい続け、インクとシートが一体となるように変質することが考えられます。この変質が「下地に書いたインクが、マットの中から浮き出てきた」現象になると推測します。

補足

- 可塑剤は様々なプラスチックやゴム製品に含まれます。その中でも、軟質塩ビは可塑剤の含有率が高いため、この現象が目立って生じます。また、この現象は含有率の他に、時間や温度などで異なります。

- 可塑剤についての詳細は、「可塑剤工業会のHP」に掲載されている資料をご覧ください。各種出版物をpdfで閲覧できます。

適したペン

- 一般的な軟質塩ビ製品への筆記であれば、上の事例のように可塑剤が溶けだしにくく、濃色の上でも鮮やかに発色する「ポスカ」などの水性顔料インクが適していると考えます。

なお、素材との相性は、これまでの見識によるものです。他の添加剤などが影響を及ぼす場合もあるため、インクとの相性をあらかじめ確認してからご利用ください。 - 油性ペイントマーカーは溶剤にキシレンを使用しているため、このキシレンに軟質塩ビ製品が溶け、可塑剤のインクへの溶け出しも多くなっています。キシレンを使用しない油性マーカーでも程度の差はありますが、温度や期間によって、この現象は発生します。

b.接着剤や粘着剤が原因の場合

原理

インクの主な成分は溶剤と着色剤(色素)で、この組み合わせで性質が異なります。詳細はこちらをご覧ください。染料インクを落とす際は、インクと同じ性質の溶剤で溶かし、他の布で移し取ります。このインク落しと同じように、接着剤や粘着剤に反応したインクが溶け出し、貼りあわせた内装材からインクが透けて見えたと推測します。

適したペン

着色剤は、染料よりも溶け出しにくい顔料インクが、また、水性の接着剤ならば油性のペンのように、接着剤や粘着剤と異なる溶剤のインクが適していると考えます。しかし、溶解力の強い接着剤や粘着剤に触れれば、顔料インクでも溶け出す場合が考えられますので、インクとの相性をあらかじめ確認してからご利用ください。

当ページをご覧の方は、次のページもご覧になっています。

- 三菱鉛筆公式SNSアカウント

-

X (旧Twitter)

-

-

YouTube