えんぴつ工場見学

色えんぴつができるまで

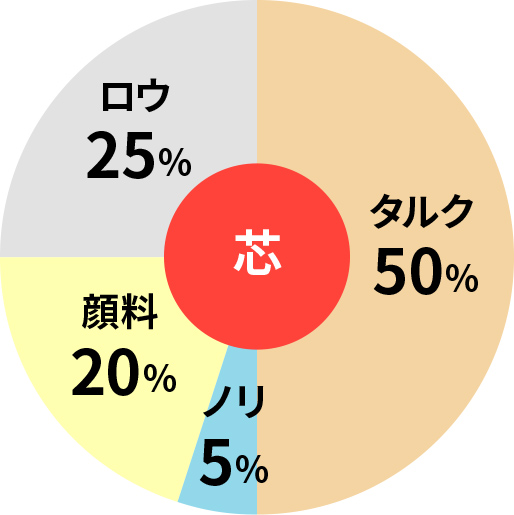

色えんぴつの芯(しん)について

色えんぴつの芯(しん)の場合は粘土(ねんど)を使いません。色を出すための顔料(がんりょう)、書き味のためのタルクやロウ、かためるためのノリなどをよくまぜます。

普通のえんぴつの芯(しん)と違って炉(ろ)で焼くこともないので、やわらかです。

-

工程

1 原料(げんりょう)をまぜる原料(げんりょう)に水を加え、ミキサーでまぜ合わせながら余分(よぶん)な水分をとります。

-

-

-

工程

2 すりつぶすよくまぜられた原料(げんりょう)を、さらにこまかくすりつぶし、ねり合わせます。

-

工程

3 切りそろえるねり上げられた原料(げんりょう)を芯(しん)の太さに押し出し、20センチほどに切りそろえます。

その時、芯(しん)はまだやわらかい状態(じょうたい)です。 -

-

-

工程

4 かわかす芯(しん)を筒(つつ)に入れて50℃の乾燥機(かんそうき)の中で、平均70時間ほどかわかします。

-

工程

5 芯(しん)を検品(けんぴん)するできた芯(しん)は(普通のえんぴつの芯(しん)でも同じですが)1本1本検査(けんさ)して合格品だけを選びます。

-

-

-

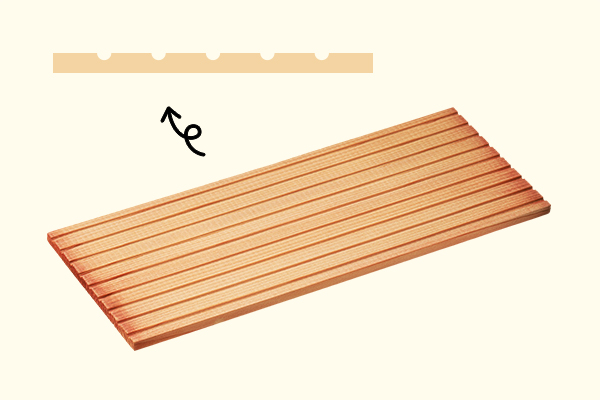

工程

6 板を用意するえんぴつの原料(げんりょう)としてよいのは、きめがこまかくて、ふしがなくて、木目(もくめ)がまっすぐな木です。

三菱鉛筆では主にインセンスシダーという名前の木を使っています。アメリカ・カリフォルニア州のシエラ・ネバダ山中に育つヒノキの一種です。この木が加工されて、スラッドと呼ばれる板になって日本に運ばれてきます。

-

工程

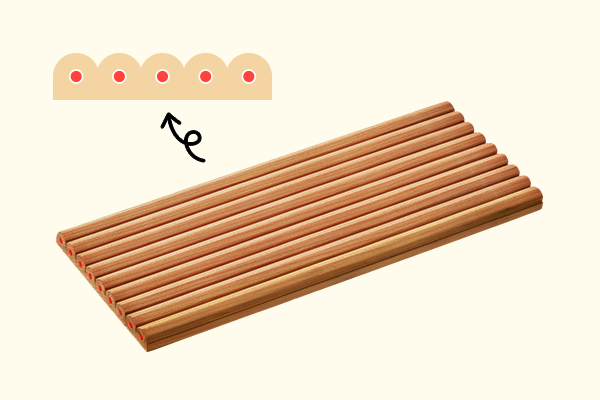

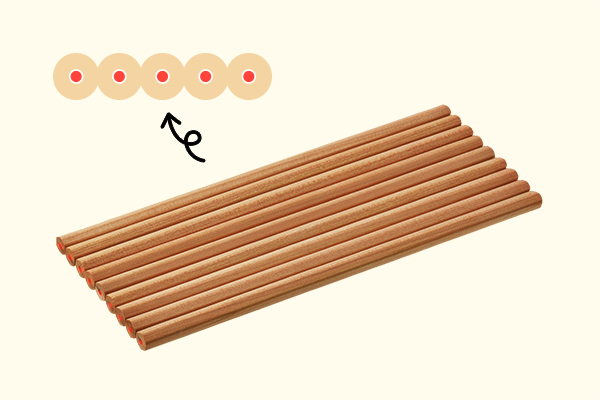

7 板にみぞをつける長さ185ミリ、幅70ミリ、厚さ5ミリのスラットに9本のみぞをつけます。

-

-

-

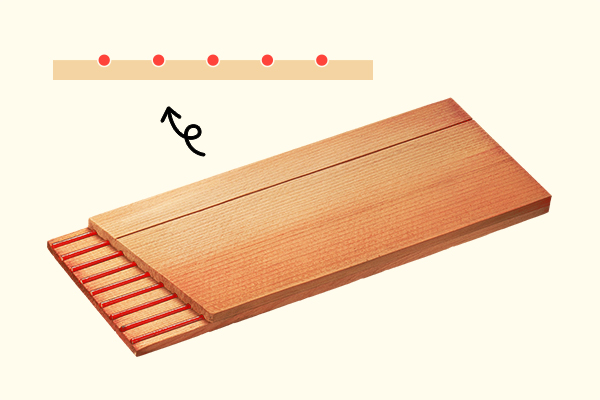

工程

8 芯(しん)を乗せる接着剤(せっちゃくざい)のぬられたみぞに芯(しん)を乗せます。

-

工程

9 板を重(かさ)ねるもう1枚のスラットを重(かさ)ねて、はり合わせます。

-

-

-

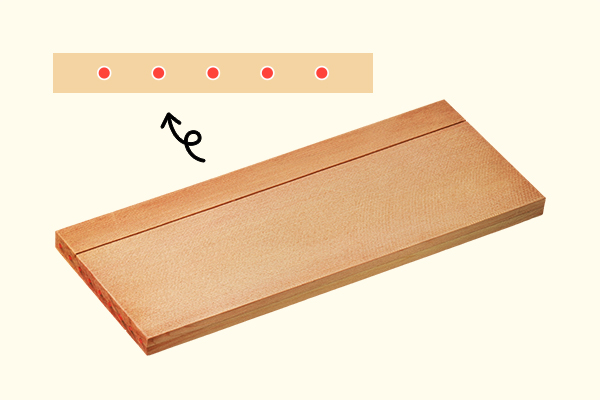

工程

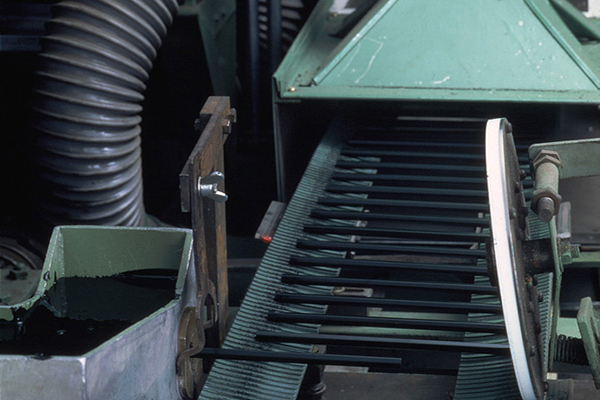

10 上の面を削(けず)る上の面をえんぴつの形に削(けず)ります。

-

工程

11 下の面を削(けず)る下の面を削(けず)って1本1本切りはなします。これを「生軸(きじく)のえんぴつ」と言い、えんぴつも同じ作り方をします。

-

-

-

工程

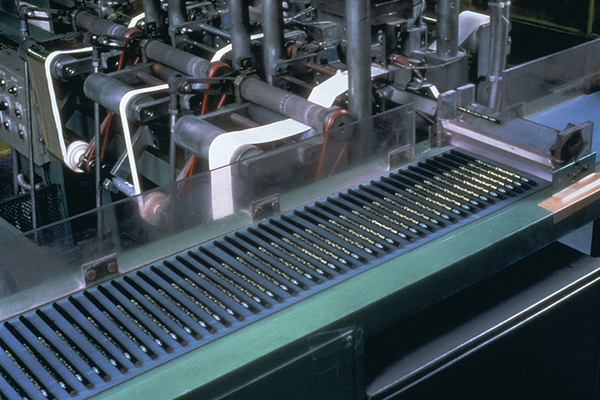

12 塗装(とそう)する機械(きかい)で塗料(とりょう)を何度もぬってきれいにします。

-

工程

13 加工する両はしを切り落とし、文字などを入れます。

-

-

-

工程

14 缶(かん)につめる機械(きかい)で色をそろえて缶(かん)につめます。

工程

15

色えんぴつのできあがり